昨日に引き続き、やはりスミソニアンを回ります。

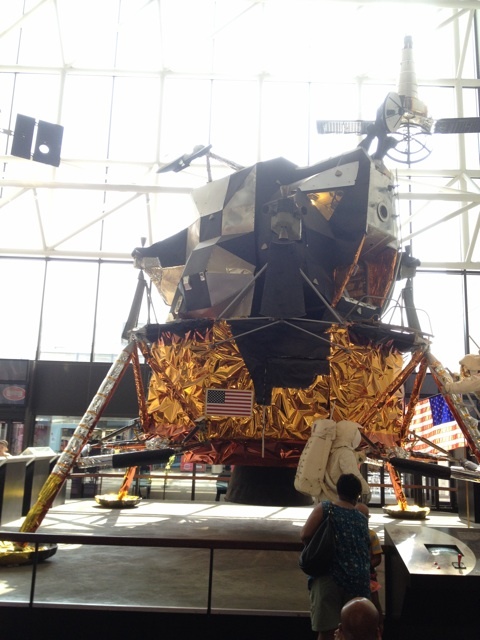

午前中は航空宇宙博物館。

アメリカの発展がよくわかります!

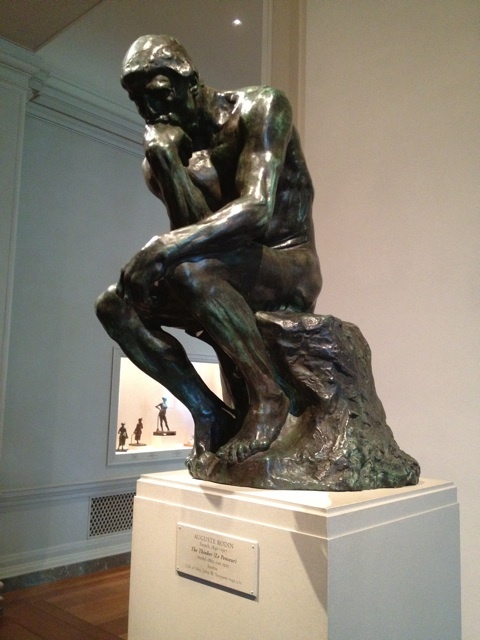

議事堂をみて、昼からはナショナルギャラリー。

ダビンチ

モネ

ルノワール

ロダン

といった著名な芸術家の作品が柵も設けずに、展示されています。

入場料無料でこれらを展示できるとは、、、

芸術を支える文化があるんですね。

少し教養を身につけます(^_^;)

こちらはまだ二時半。

まだまだ一日は長い。

今日は思いきり観光します。

iPhoneからの投稿

ブログ |

朝五時に羽田空港に集合し、

十一時間のフライトで三本映画をみて、

先発隊は無事にデトロイトに到着。

私は学生以来のアメリカです。

こちらは早朝です。

腹ごしらえをして、ワシントンに飛びます。

iPhoneからの投稿

ブログ |

市民感覚や民意を振りかざす政治は本当に危険です。

確かに有権者の声を聞くことは大切です。

しかし、それを基準に判断してはいけないと考えています。

だから私は国民の意識改革が必要だと考えています。

有権者の意識から変えていく。

難しいことですが、それができないと政治も日本も変わらない。

だから、ビジョンをたて必死で行動するんです。

民意を拾い上げるのではなく、民意をつくるのが我々の大切な仕事です。

また、民意に従うのではないからこそ、政治家は最後は結果に責任を持たないといけません。

今、消費税をあげて、かえって税収を減らしたりしたら、政治家も官僚も責任をとるのでしょうか?

民意に従っただけと逃げる人ばかりな気がするのは私だけ⁇

【賢者に学ぶ】哲学者・適菜収 「民意に従え」は政治の自殺

2012.7.6 03:11 産経

消費税増税法案をめぐり政界で混乱が続いている。社会保障と税の一体改革を目指す野田総理に対し、衆院の採決では72人が造反。民主党は分裂した。こうした中、「国民の皆さんが納得しない」「増税は民意に背く」などと言い出す議員まで現れた。愚の骨頂である。そもそも、政治家は政策決定において、安易に民意に従ってはならないのだ。政治家は有権者の御用聞きではない。政治家がやるべき仕事はただ一つ。議会で議論することである。移ろいやすい民意、熱しやすい世論から距離を置き、過去と未来に責任を持ち、冷静な判断を下すことである。わが国の将来にプラスになるなら増税すべきだし、マイナスになるなら阻止すべきである。

その際、民意は関係ない。

「民意に従う」「国民の判断を仰ぐ」ことが正しいなら、すぐにでも議会を解体して、すべての案件を直接投票(民主主義)で決めればいい。現在では技術的にそれは可能だ。しかし同時にそれは、政治の自殺を意味する。直接投票で物事が決まるなら知性は必要なくなるからだ。

人類の知の歴史が明らかにしてきたことは、民主主義の本質は反知性主義であり、民意を利用する政治家を除去しない限り、文明社会は崩壊するという事実である。諸学の父・アリストテレスは、著書「政治学」において民意を最優先させた場合の民主政を、僭主政(せんしゅせい)(正当な手続きを経ずに君主の座についた者による政治)に近い最悪のものと規定した。

マッカーシズムとベトナム戦争を痛烈に批判したウォルター・リップマン(1889~1974年)は、ジャーナリズム論の古典「世論」で民意の危険性について分析している。「なぜなら、あらゆる種類の複雑な問題について一般公衆に訴えるという行為は、知る機会をもったことのない大多数の人たちをまきこむことによって、知っている人たちからの批判をかわしたいという気持から出ているからである。このような状況下で下される判断は、誰がもっとも大きな声をしているか、あるいはもっともうっとりするような声をしているか(中略)によって決まる」

平成17年8月、郵政民営化関連法案が参議院で否決された。首相の小泉純一郎は激怒し「国会は郵政民営化は必要ないという判断を下した」「郵政民営化に賛成か反対かを国民の皆様に問いたい」と言い衆議院を解散した。これは憲政史上類例を見ない暴挙であり、わが国の議会主義が死んだ瞬間である。職業政治家の集団である参議院の判断を無視し、素人の意見を重視したのだから。

この20年にわたるメディアの《民意礼賛》がおかしな政治家を生み出している。橋下徹大阪市長は「僕が直接選挙で選ばれているので最後は僕が民意だ」と、二言目には民意を持ち出し、自己正当化を行う。これはナチスのアドルフ・ヒトラーが使った独裁のロジックとまったく同じものだ。歴史的に見て、デマゴーグは常に民意を利用する。リップマンが指摘したように、ステレオタイプ化した世論、メディアが恣意的(しいてき)につくりあげた民意は、未熟な人々の間で拡大再生産されていく。政治家の役割は、こうした民意の暴走から国家・社会・共同体を守ることである。(てきな おさむ)

iPhoneからの投稿