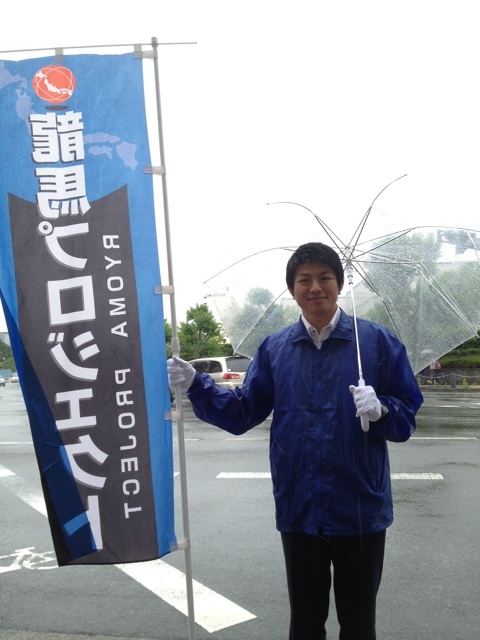

本日の産経新聞朝刊に龍馬プロジェクトについて

取り上げていただきました!

是非ご一読ください!

【 産経新聞記事 】

___________________________________

埼玉大学名誉教授・長谷川三千子 維新に学ぶべき日本の根さぐり

2012.6.20 03:13 産経新聞[正論]

今年に入つてからの日本の政治世界は、やれ「大阪維新の会」

だの「船中八策」だのと、まるでテレビの歴史ドラマが現実の

世界にあふれ出てきたやうな趣である。実際に「維新の会」が

どれだけ深く明治維新の精神を理解してゐるのかは不明だし、

とりあへずテレビの歴史ドラマの人気にあやかつて名をつけた、

といつた軽薄さが臭つてくるのはいなめない。

≪危機の解決者がゐない恐怖≫

けれども「維新」を名のる会がこれだけ注目を集めてゐる

ことの背後には、今の日本において「維新」といふ言葉が

これまでにないリアリティを持ちはじめてゐる、といふことが

あるのではないか-そんな気もしてくるのである。

言ふまでもなく、明治維新といふ出来事は、近代日本の出発点をなす、

きはめて重要な出来事である。そこには、いつの世にも人の心をかきたて

る数々のドラマがあり、また、それだけでなく、われわれが苦境に

おちいつたとき、立ち戻るべき原点がある。だからこそ、

われわれは苦境に直面するとき、しばしば維新をふり返るのである。

もちろん、かつて自民党政権が確固としてゐたときにも、わが国は

さまざまの困難に見舞はれ、そのたびに国民から不満の声があがつた

のであるが、そこで「維新」を口にする人は少なかつた。

当時は、政府を攻撃する人々自身、どんな問題が生じても結局は政府が

どうにかしてくれる、といふ安心と甘えの上に立つて、

「反権力」「反政府」の旗を振つてゐたのである。

本当に、わが国の直面してゐる危機を解決してくれる者が誰も

ゐないらしい、といふ恐怖感を味はふのは、われわれ日本国民に

とつて戦後はじめての体験なのではあるまいか。まさにちやうど

幕末のときのやうに、今や根本的な国家の建て直しが必要だといふ

意識が人々の心の底で共有されてゐるのではないか。

そして、それが「維新」といふ言葉に敏感な反応をみせてゐる

のではなからうか…。

≪「内からの崩壊」まねいた背景≫

そんなことを考へてゐたところに、或る若い地方議員たちの

グループに出会ふ機会があつた。その名も「龍馬プロジェクト」といふ。

〈おいおい、また龍馬かよ〉と最初は一瞬、鼻白んだのであるが、

会長の神谷宗幣氏の話をじつくりと聞くうちに、ひよつとすると

ここには、日本再生のための芽の一つが本当に育ちつつあるのかも

知れない、といふ気がしてきたのだつた。

彼らのかかげる政策原理「国是十則」は、とりたてて新奇なもの

ではない。

天皇と皇室を敬ひ世界最古の皇統を守り続けること。

日本の歴史・伝統・文化を重んじた新しい憲法を制定すること。

先人が紡いだ歴史に感謝し、個人の独立自尊の精神を育む

国民教育を行ふこと。

国の主権と国民の生命財産を守る、しつかりとした国防の

体制をつくり上げること。

国民が仕事と希望をつかめる、「公益経済」の仕組みを確立する

こと、等々、どれを取つてもごく普通の真つ当な政策ばかりである。

しかし、これら平凡普通の政策主張の背後には、いつたい今の

日本の何が問題で、何を変へなければならないのか、といふことに

ついての鋭い直観がひそんでゐる。

それは、今の日本人たちは自らの根を見失つてをり、それが

「内からの崩壊」をまねいてゐる、といふ直観である。

そして、われわれが維新に学ぶべきことの核心は、まさにそこに

あるのである。

≪変へるだけのブームにするな≫

苦境のうちにあるとき、人はなんでも変へさへすればよいと

思ひがちである。民主党も自民党もダメだから新しい第三極を作らう、

とか、都道府県でこんなに低迷がつづいてゐるから道州制に変へよう

とか、とにかくただ変へることだけを考へてしまふ。

そして、さうした心理状態が「維新ブーム」を生んだりもする。

しかし、明治維新は決してただ日本を変へたのではない。

むしろ日本の本来の根をさぐりあて、その上に国家を築くことに

よつて、維新は成就したのである。

その事実に気付いてみると、今のわれわれの背負ふ課題は、

或る意味で幕末の人々が背負つてゐたよりはるかに困難な課題だと

いふことがわかる。

戦後のわれわれは、そのよつて立つべき国家の根を喪失したまゝ

すごしてきたのだからである。敗戦後の復興も、経済の高度成長も、

われわれが本当に根ざすべきより処を失つたまゝ行はれてきた。

そして、その間も「内からの崩壊」は静かに少しづつ続いてきたの

である。これを建て直すには、なによりもその喪失の自覚が不可欠である。

そしてそれを取り戻す意志の持続が不可欠である。

3年間かけて全国を行脚して、同志を集めたといふ龍馬プロジェクト

には、その課題の自覚と同時に、それを実現するねばり強さが

そなはつてゐるやうに見受けられる。

かうした若者たちがやがては本当の日本再生への道を築いていつてくれる

ことを願ふばかりである。(はせがわ みちこ)